Jean de l’Ours

Ce récit véhicule des stéréotypes sexistes. Je vous recommande de le lire avec une distance critique et d’interroger les imaginaires qu’il convoque.

Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne. Un jour que celle-ci allait porter la soupe à son mari, elle se trouva retenue par une branche au milieu du bois. Pendant qu'elle cherchait à se dégager, un ours se jeta sur elle et l'emporta dans son antre. Quelque temps après, la femme, qui était enceinte, accoucha d'un fils moitié ours et moitié homme : on l'appela Jean de l'Ours.

L'ours prit soin de la mère et de l'enfant: il leur apportait tous les jours à manger ; il allait chercher pour eux des pommes et d'autres fruits sauvages et tout ce qu'il pouvait trouver qui fût à leur convenance.

Quand l'enfant eut quatre ans, sa mère lui dit d'essayer de lever la pierre qui fermait la caverne où l'ours les tenait enfermés, mais l'enfant n'était pas encore assez fort. Lorsqu'il eut sept ans, sa mère lui dit : « L'ours n'est pas ton père. Tâche de lever la pierre pour que nous puissions nous enfuir. — Je la lèverai, » répondit l'enfant. Le lendemain matin, pendant que l'ours était parti, il leva en effet la pierre et s'enfuit avec sa mère. Ils arrivèrent à minuit chez le bûcheron ; la mère frappa à la porte. «Ouvre,» cria-t-elle, « c'est moi, ta femme. » Le mari se releva et vint ouvrir : il fut dans une grande surprise de revoir sa femme qu'il croyait morte. Elle lui dit : « Il m'est arrivé une terrible aventure : j'ai été enlevée par un ours. Voici l'enfant que je portais alors .»

On envoya le petit garçon à l'école ; il était très méchant et d'une force extraordinaire: un jour, il donna à l'un de ses camarades un tel coup de poing que tous les écoliers furent lancés à l'autre bout du banc. Le maître d'école lui ayant fait des reproches, Jean le jeta par la fenêtre. Après cet exploit, il fut renvoyé de l'école, et son père lui dit : « Il est temps d'aller faire ton tour d'apprentissage. »

Jean, qui avait alors quinze ans, entra chez un forgeron, mais il faisait de mauvaise besogne: au bout de trois jours, il demanda son compte et se rendit chez un autre forgeron. Il y était depuis trois semaines et commençait à se faire au métier, quand l'idée lui vint de partir. Il entra chez un troisième forgeron ; il y devint très habile, et son maître faisait grand cas de lui.

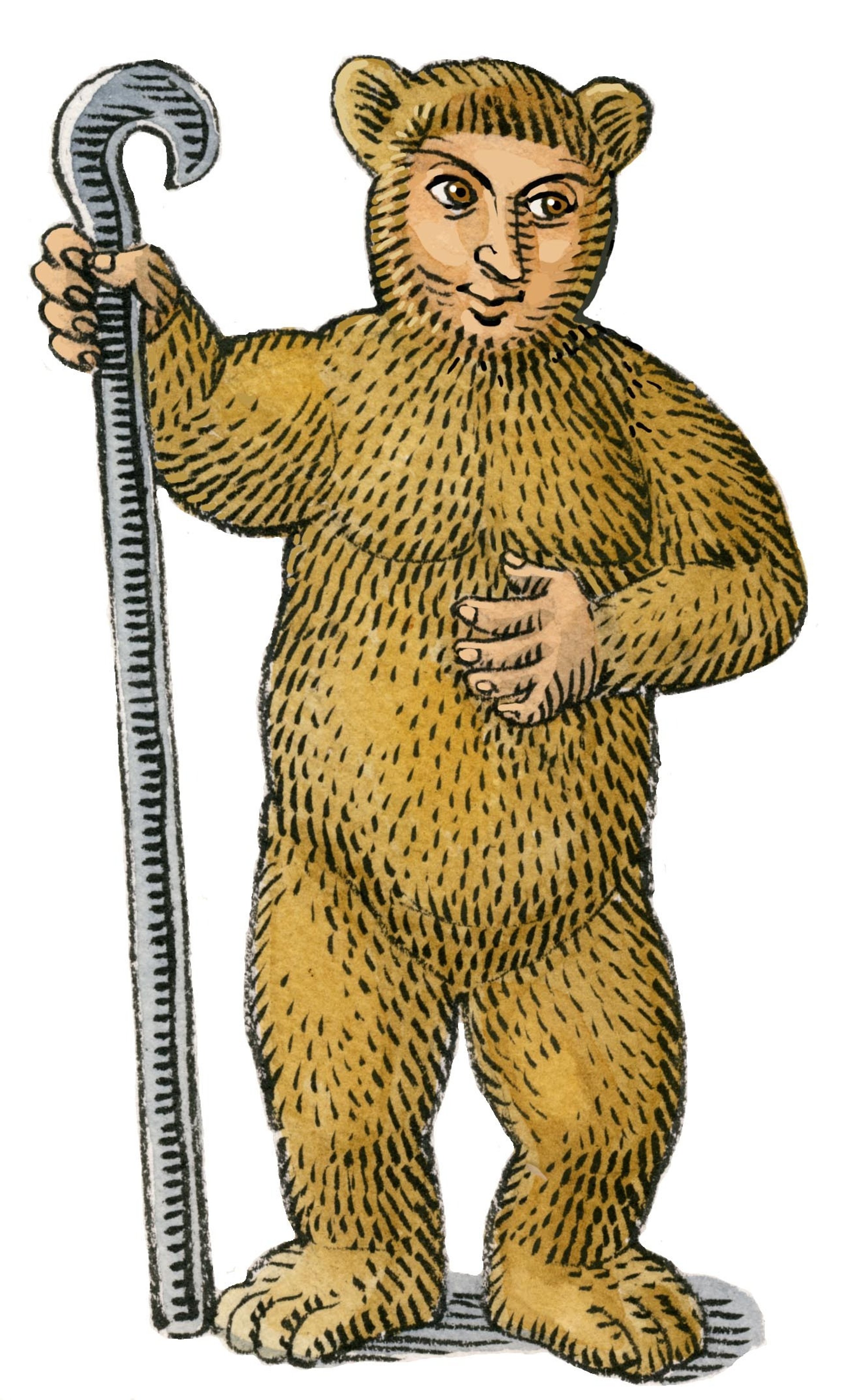

Un jour, Jean de l'Ours demanda au forgeron du fer pour se forger une canne. « Prends ce qu'il te faut, » lui dit son maître. Jean prit tout le fer qui se trouvait dans la boutique et se fit une canne qui pesait cinq cents livres. « Il me faudrait encore du fer, » dit-il, « pour mettre un anneau à ma canne. — Prends tout ce que tu en trouveras dans la maison, » lui dit son maître ; mais il n'y en avait plus.

Jean de l'Ours dit alors adieu au forgeron et partit avec sa canne. Sur son chemin il rencontra Jean de la Meule qui jouait au palet avec une meule de moulin. « Oh ! oh ! » dit Jean de l'Ours, « tu es plus fort que moi. Veux-tu venir avec moi ? — Volontiers,» répondit Jean de la Meule. Un peu plus loin, ils virent un autre jeune homme qui soutenait une montagne ; il se nommait Appuie-Montagne. « Que fais-tu là ? » lui demanda Jean de l'Ours. — « Je soutiens cette montagne: sans moi elle s'écroulerait.—Voyons, » dit Jean de l'Ours, « ôte-toi un peu. » L'autre ne se fut pas plus tôt retiré, que la montagne s'écroula. «Tu es plus fort que moi, » lui dit Jean de l'Ours. « Veux-tu venir avec moi ? — Je le veux bien. » Arrivés dans un bois, ils rencontrèrent encore un jeune homme qui tordait un chêne pour lier ses fagots: on l'appelait Tord-Chêne. « Camarade, » lui dit Jean de l'Ours, « veux-tu venir avec moi ? — Volontiers, » répondit Tord-Chêne.

Après avoir marché deux jours et deux nuits à travers le bois, les quatre compagnons aperçurent un beau château ; ils y entrèrent, et, ayant trouvé dans une des salles une table magnifiquement servie, ils s'y assirent et mangèrent de bon appétit. Ils tirèrent ensuite au sort à qui resterait au château, tandis que les autres iraient à la chasse : celui-là devait sonner une cloche pour donner à ses compagnons le signal du dîner.

Jean de la Meule resta le premier pour garder le logis. Il allait tremper la soupe, quand tout à coup il vit entrer un géant. « Que fais-tu ici, drôle ? » lui dit le géant. En même temps, il terrassa Jean de la Meule et partit. Jean de la Meule, tout meurtri, n'eut pas la force de sonner la cloche.

Cependant ses compagnons, trouvant le temps long, revinrent au château. « Qu'est-il donc arrivé ? » demandèrent-ils à Jean de la Meule. — « J'ai été un peu malade ; je crois que c'est la fumée de la cuisine qui m'a incommodé. — N'est-ce que cela ? » dit Jean de l'Ours, « le mal n'est pas grand. »

Le lendemain, ce fut Appuie-Montagne qui resta au château. Au moment où il allait sonner la cloche, le géant parut une seconde fois. « Que fais-tu ici, drôle ? » dit-il à Appuie-Montagne, et en même temps il le renversa par terre. Les autres, n'entendant pas le signal du dîner, se décidèrent à revenir. Arrivés au château, ils demandèrent à Appuie-Montagne pourquoi la soupe n'était pas prête. « C'est que la cuisine me rend malade», répondit-il. — « N'est-ce que cela ? » dit Jean de l'Ours, « le mal n'est pas grand. »

Tord-Chêne resta le jour suivant au château. Le géant arriva comme il allait tremper la soupe. « Que fais-tu ici, drôle ? » dit-il à Tord-Chêne, et, l'ayant terrassé, il s'en alla. Jean de l'Ours, étant revenu avec ses compagnons, dit à Tord-Chêne : « Pourquoi n'as-tu pas sonné ? — C'est, » répondit l'autre, « parce que la fumée m'a fait mal. — N'est-ce que cela ? » dit Jean de l'Ours, «demain ce sera mon tour. »

Le jour suivant, au moment où Jean de l'Ours allait sonner, le géant arriva. « Que fais-tu ici, drôle ? » dit-il au jeune homme, et il allait se jeter sur lui, mais Jean de l'Ours ne lui en laissa pas le temps; il empoigna sa canne et fendit en deux le géant. Quand ses camarades rentrèrent au château, il leur reprocha de lui avoir caché leur aventure. « Je devrais vous faire mourir, » dit-il, «mais je vous pardonne. »

Jean de l'Ours se mit ensuite à visiter le château. Comme il frappait le plancher avec sa canne, le plancher sonna le creux : il voulut savoir pourquoi, et découvrit un grand trou. Ses compagnons accoururent. On fit descendre d'abord Jean de la Meule à l'aide d'une corde ; il tenait à la main une clochette. « Quand je sonnerai, » dit-il, « vous me remonterez. » Pendant qu'on le descendait, il entendit au dessous de lui des hurlements épouvantables ; arrivé à moitié chemin, il cria qu'on le fît remonter, qu'il allait mourir. Appuie-Montagne descendit ensuite ; effrayé, lui aussi, des hurlements qu'il entendait, il sonna bientôt pour qu'on le remontât. Tord-Chêne fit de même.

Jean de l'Ours alors descendit avec sa canne. Il arriva en bas sans avoir rien entendu et vit venir à lui une fée. « Tu n'as donc pas peur du géant ? » lui dit-elle. — « Je l'ai tué, » répondit Jean de l'Ours. — « Tu as bien fait, » dit la fée. « Maintenant tu vois ce château : il y a des diables dans deux chambres, onze dans la première et douze dans la seconde; dans une autre chambre tu trouveras trois belles princesses qui sont sœurs. » Jean de l'Ours entra dans le château, qui était bien plus beau que celui d'en haut : il y avait de magnifiques jardins, des arbres chargés de fruits dorés, des prairies émaillées de mille fleurs brillantes.

Arrivé à l'une des chambres, Jean de l'Ours frappa deux ou trois fois avec sa canne sur la grille qui la fermait, et la fit voler en mille pièces ; puis il donna un coup de canne à chacun des petits diables et les tua tous. La grille de l'autre chambre était plus solide ; Jean finit pourtant par la briser et tua onze diables. Le douzième lui demandait grâce et le priait de le laisser aller. « Tu mourras comme les autres, » lui dit Jean de l'Ours, et il le tua.

Il entra ensuite dans la chambre des princesses. La plus jeune, qui était aussi la plus belle, lui fit présent d'une petite boule ornée de perles, de diamants et d'émeraudes. Jean de l'Ours revint avec elle à l'endroit où il était descendu, donna le signal et fit remonter la princesse, que Jean de la Meule se hâta de prendre pour lui. Jean de l'Ours alla chercher la seconde princesse, qui lui donna aussi une petite boule ornée de perles, d'émeraudes et de diamants. On la remonta comme la première, et Appuie-Montagne se l'adjugea. Jean de l'Ours retourna près de la troisième princesse ; il en reçut le même cadeau, et la fit remonter comme ses sœurs : Tord-Chêne la prit pour lui. Jean de l'Ours voulut alors remonter lui-même; mais ses compagnons coupèrent la corde: il retomba et se cassa la jambe. Heureusement il avait un pot d'onguent que lui avait donné la fée ; il s'en frotta le genou, et il n'y parut plus.

Il était à se demander ce qu'il avait à faire, quand la fée se présenta encore à lui et lui dit : « Si tu veux sortir d'ici, prends ce sentier qui conduit au château d'en haut ; mais ne regarde pas la petite lumière qui sera derrière toi : autrement la lumière s'éteindrait, et tu ne verrais plus ton chemin. »

Jean de l'Ours suivit le conseil de la fée. Parvenu en haut, il vit ses camarades qui faisaient leurs paquets pour partir avec les princesses. « Hors d'ici, coquins ! » cria-t-il, « ou je vous tue. C'est moi qui ai vaincu le géant, je suis le maître ici. » Et il les chassa. Les princesses auraient voulu l'emmener chez le roi leur père, mais il refusa. « Peut-être un jour, » leur dit-il, « passerai-je dans votre pays: alors je viendrai vous voir. » Il mit les trois boules dans sa poche et laissa partir les princesses, qui, une fois de retour chez leur père, ne pensèrent plus à lui.

Jean de l'Ours se remit à voyager et arriva dans le pays du roi, père des trois princesses. Il entra comme compagnon chez un forgeron ; comme il était très habile, la forge fut bientôt en grand renom.

Le roi fit un jour appeler le forgeron et lui dit : « Il faut me faire trois petites boules dont voici le modèle. Je fournirai tout et je te donnerai un million pour ta peine; mais si dans tel temps les boules ne sont pas prêtes, tu mourras. » Le forgeron raconta la chose à Jean de l'Ours, qui lui répondit qu'il en faisait son affaire.

Cependant le terme approchait, et Jean de l'Ours n'avait pas encore travaillé ; il était à table avec son maître. « Les boules ne seront pas prêtes, » disait le forgeron. — « Maître, allez encore tirer un broc. » Pendant que le forgeron était à la cave, Jean de l'Ours frappa sur l'enclume, puis tira de sa poche les boules que lui avaient données les princesses : la besogne était faite.

Le forgeron courut porter les boules au roi. « Sont-elles bien comme vous les vouliez ? » lui dit-il. — « Elles sont plus belles encore, » répondit le roi. Il fit compter au forgeron le million promis, et alla montrer les boules à ses filles. Celles-ci se dirent l'une à l'autre : « Ce sont les boules que nous avons données au jeune homme qui nous a délivrées. » Elles en avertirent leur père, qui envoya aussitôt de ses gardes pour aller chercher Jean de l'Ours ; mais il ne voulut pas se déranger. Le roi envoya d'autres gardes, et lui fit dire que, s'il ne venait pas, il le ferait mourir. Alors Jean de l'Ours se décida.

Le roi le salua, et, après force compliments, force remerciements, il lui dit de choisir pour femme celle de ses trois filles qui lui plairait le plus. Jean de l'Ours prit la plus jeune, qui était aussi la plus belle. On fit les noces trois mois durant. Quant aux compagnons de Jean de l'Ours, ils furent brûlés dans un cent de fagots.

Remarques de l'auteur

Comparer notre no 52, la Canne de cinq cents livres, et ses deux variantes.

L'élément principal de Jean de l'Ours, — la défaite d'un monstre, la descente dans le monde inférieur et la délivrance de princesses qui y sont retenues, — se retrouve dans une foule de contes européens. Il en est beaucoup moins, ou, pour mieux dire, assez peu, où figure l'introduction caractéristique de Jean de l'Ours, et moins encore qui aient, en même temps que cette introduction, la dernière partie de notre conte, l'histoire des bijoux. Nous étudierons successivement ces trois parties de Jean de l'Ours.

***

L'introduction de notre conte est presque identique à celle d'un conte du Tyrol italien de même titre, Giuan dall'Urs (Schneller, p. 189). L'enlèvement de la femme par l'ours, les efforts de l'enfant pour soulever la pierre qui ferme l'entrée de la grotte (pour soulever la « montagne », dit le conte tyrolien), ses méfaits à l'école, tout s'y retrouve. — Dans un conte wende de la Lusace (Haupt et Schmaler, II, p. 169), une femme qui, par sa négligence, a laissé plusieurs fois ses vaches s'échapper, n'ose plus rentrer à la maison à cause des menaces de son mari. Elle rencontre un ours, et elle est bien effrayée ; mais l'ours devient un homme et lui dit de venir demeurer avec lui pour lui faire la cuisine. La femme le suit dans son antre, et, quelque temps après, elle met au monde un fils. Quand celui-ci a sept ans, il parvient à soulever la pierre qui ferme la caverne, et sa mère lui dit : « Nous allons retrouver ton père. » — Dans un conte catalan (Rondallayre, 1re série, p. 11), réunissant les trois parties de Jean de l'Ours, le héros, qui porte le même nom, Joan de l'Os, est le fils de l'ours et de la femme que celui-ci a enlevée. Joan est, comme Jean, « moitié ours. » — Pierre l'Ours, dans un conte hanovrien (Colshorn, no 5) très complet et mieux conservé pour la dernière partie que le conte catalan, est aussi le fils de l'ours. De même, le Giovanni dell' Orso d'un conte italien du Mantouan (Visentini, no 32), qui n'a pas la dernière partie. — Un conte picard, Jean de l'Ours (Mélusine, 1877, col. 110, seq.), qui n'a pas non plus cette dernière partie, ressemble beaucoup à notre conte pour l'introduction.

Dans un conte allemand (Prœhle, II, no 29), l'étrangeté de ce thème a été adoucie: Jean l'Ours, fils d'un forgeron, a été emporté tout petit par une ourse dans son antre, où la mère de l'enfant l'a suivie, et il est allaité par l'ourse, qui fait ménage avec la femme. — Il en est à peu près de même dans un conte croate (Archiv für slawische Philologie, V, p. 31), qui ne donne point de nom au héros, fils d'un cordonnier. — Dans un conte de la Flandre française (Ch. Deulin, II, p. 1), Jean l'Ourson a été également allaité par une ourse. (Ces trois derniers contes ont les trois parties du conte lorrain). — Dans un conte suisse de la collection Grimm (no 166), l'altération du thème primitif est beaucoup plus grande : Jean, à l'âge de deux ans, est enlevé avec sa mère par des brigands, qui les retiennent dans leur caverne. — Un conte souabe (Birlinger, p. 350), comme un conte de la Haute-Bretagne (Sébillot, Littérature orale, p. 81), a conservé seulement le nom de Jean l'Ours, sans expliquer quelle est l'origine de ce nom. Ce conte souabe offre une curieuse combinaison de notre thème avec le thème de l'Homme fort (voir notre no 46), dont il a été parlé tout à l'heure dans une note.

Au conte allemand de Prœhle et au conte flamand, dans lesquels le héros devient si fort parce qu'il a été allaité par une ourse, se rattache un groupe de contes de cette même famille. Dans un conte du Tyrol italien (Schneller, no 39), le héros, fils adoptif de gens sans enfants, est allaité par une ânesse et en garde le nom de Fillomusso (le Fils de l'ânesse). Dans un conte portugais (Coelho, no 22), il l'est par une jument ; de même, dans un conte recueilli en Slavonie (Archiv für slawische Philologie, V, p. 29), où Grujo est surnommé le Fils de la jument. — Ailleurs, c'est par sa mère qu'il a été allaité, mais pendant de longues années. Ainsi, dans un conte du « pays saxon » de Transylvanie (Haltrich, no 17), Jean est allaité par sa mère, d'abord pendant sept ans, puis, après qu'un charme jeté sur elle l'a métamorphosée en vache, pendant sept ans encore. Dans un conte lithuanien (Schleicher, p. 128), le héros n'est sevré par sa mère qu'à douze ans; dans un conte tchèque de Bohême (Waldau, p. 346), il ne l'est qu'à dix-huit ans. Dans un conte serbe (Archiv für slawische Philologie, V, p. 27), il a été allaité par sa mère pendant trois périodes successives de sept ans, jusqu'à ce qu'il fût en état, non seulement de déraciner un grand chêne, mais de le replanter les racines en l'air. — Dans un conte de la Bretagne non bretonnante (Sébillot, II, no 26), Petite Baguette reste à ne rien faire jusqu'à l'âge de quatorze ans; après quoi il montre en diverses occasions sa force, avant de s'en aller par le monde avec sa «baguette » de fer de sept cents livres.

Jean à la Barre de fer, dans un conte allemand du Schleswig (Müllenhoff, no 16), est fort comme un géant; mais il n'est pas dit d'où lui est venue sa force, pas plus que dans un conte suisse (Sutermeister, no 21), dont toute la première partie, comme celle du conte souabe ci-dessus mentionné, n'est autre que le conte de l'Homme fort, auquel nous venons de renvoyer.

Mentionnons à part l'introduction d'un conte slave de Bosnie (Mijatowics, p. 123), toujours de la famille de notre conte lorrain. Grain-de-Poivre est né après la mort de ses deux frères, ses parents ayant désiré un fils, fût-il aussi petit qu'un grain de poivre. Il devient d'une force extraordinaire, et manie comme une plume une énorme massue.

Enfin, dans un conte sicilien (Pitrè, no 83), Peppi est un homme tout ordinaire; mais il a l'adresse de faire croire à un drau (sorte d'ogre) qu'il est très fort. (Toute cette première partie n'est autre que le thème de notre no 25, le Cordonnier et les Voleurs. Viennent ensuite la rencontre avec trois personnages extraordinaires, dont l'un répond exactement à notre Appuie-Montagne, les aventures dans la maison isolée et le reste).

Les moindres détails, pour ainsi dire, de l'introduction de notre conte lorrain, se retrouvent, tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre des contes étrangers que nous avons mentionnés. Ainsi le conte du Tyrol italien, le premier cité (Schneller, p. 189), nous donne le pendant des méfaits de Jean de l'Ours à l'école : Giuan dall' Urs bat ses camarades qui lui donnent des sobriquets ; un jour, il va même jusqu'à jeter le maître d'école et le curé du haut en bas de l'escalier. On le met en prison ; quand il est las d'y être, il soulève la porte, va trouver le juge et lui dit de lui donner une épée, sinon il le tuera. Le juge effrayé lui donne une épée ; alors Giuan dit adieu à sa mère et s'en va courir le monde. — Dans le conte croate, le jeune garçon tue son maître d'école en croyant lui appliquer un petit soufflet. — Dans le conte catalan, Joan de l'Os étend raide par terre d'un seul coup de poing un de ses camarades qui lui a cherché noise. — Dans le conte allemand de la collection Prœhle, Jean l'Ours empoigne un jour deux de ses camarades, chacun d'une main, et les cogne si fort l'un contre l'autre, qu'il les tue. — Voir aussi le conte flamand et le conte picard.

Le héros de plusieurs des contes ci-dessus mentionnés apprend le métier de forgeron, comme notre Jean de l'Ours. Dans le second conte cité du Tyrol italien, Filomusso demande à son maître la permission de se forger une canne et y emploie tout le fer qui se trouve dans l'atelier. — Dans le conte picard, Jean de l'Ours se fait donner pour salaire tout le fer qu'il a cassé en frappant trop fort sur l'enclume, et s'en fait une canne. — Dans le conte allemand de la collection Prœhle, Jean l'Ours, dont le père est forgeron, se fait une canne de deux quintaux ; le Pierre l'Ours du conte hanovrien s'en fait une de trois quintaux ; le Mikes du conte tchèque, fils, lui aussi, d'un forgeron, une de sept. — Dans d'autres contes déjà cités (conte suisse de la collection Grimm, conte lithuanien, conte flamand), le héros demande, le plus souvent à son père, qu'on lui forge une canne de fer.

Dans tous les contes que nous avons jusqu'à présent rapprochés de notre conte lorrain, le héros, quand il s'en va courir le monde, s'associe à des personnages extraordinaires. Celui qui se rencontre le plus fréquemment, c'est notre « Tord-Chêne », ou un personnage analogue. Ainsi nous trouvons Tord-Chêne lui-même dans les contes picard et flamand ; Tord-Sapins (Tannendreher), dans le conte suisse de la collection Grimm ; Tord-Arbres (Baumdreher), dans le conte hanovrien et dans le conte transylvain. Ailleurs, ce personnage n'a pas de nom, mais il est dit de lui qu'il arrache des arbres entiers (conte allemand de la collection Prœhle, conte du Tyrol italien, no 39, conte wende), des pins (contes catalan et portugais). — Nous ne connaissons, dans les contes étrangers, que le conte sicilien no 83 de la collection Pitrè, déjà mentionné, où figure un personnage qui corresponde exactement à notre Appuie-Montagne. Ce personnage se trouve en France, dans le conte de la Bretagne non bretonnante, cité plus haut, où il s'appelle « Range-Montagne » et « avec son dos range les montagnes et les soutient ». Un autre conte de la Haute-Bretagne, toujours de la même famille, mais dont l'introduction est absolument différente de celle de Jean de l'Ours, a un « Appuie-Montagne ». — Le Jean de la Meule du conte lorrain, qui joue au palet avec une meule de moulin, ne s'est pas présenté à nous dans les contes étrangers de notre connaissance. Il figure, avec le nom de Petit-Palet, dans le premier conte de la Haute-Bretagne, mentionné plus haut (Sébillot, II, no 26).

Nous reviendrons, à la fin de ces remarques, sur ce thème des personnages merveilleux.

L'épisode du château de la forêt se trouve dans tous les contes indiqués ci-dessus; mais presque toujours c'est un nain, — un nain à grande barbe assez souvent, — qui bat les compagnons du héros. Dans le conte allemand de la [p. 10]collection Prœhle, dans le conte suisse de la collection Sutermeister, dans le conte sicilien de la collection Pitrè, c'est une vieille femme, une sorcière ; dans le conte portugais, un diable. Nous ne rencontrons le géant du conte lorrain que dans un conte sicilien (Gonzenbach, no 59) et dans un conte italien du Napolitain (Jahrbuch für romanische und englische Literatur, VIII, p. 241), appartenant tous les deux à un autre groupe de contes de cette famille.

Dans ce second groupe, l'introduction de Jean de l'Ours fait défaut ; il s'agit simplement de compagnons qui voyagent ensemble : dans un conte du Tyrol allemand (Zingerle, II, p. 403) et dans un conte alsacien (Alsatia, année 1852, p. 77), trois déserteurs ; dans un conte flamand (Wolf, Deutsche Mærchen und Sagen, no 21), un caporal, un tambour et un sergent ; dans un conte russe (Ralston, p. 144-146), quatre « héros »; dans un conte italien de Pise (Comparetti, no 40), un boulanger et deux individus non désignés. — Ce dernier conte nous fournit un petit détail à rapprocher du conte lorrain : les deux compagnons du boulanger, après avoir été battus dans la maison isolée par un mystérieux petit bossu, disent qu'ils n'ont pu préparer le dîner parce que le charbon leur a fait mal. C'est tout à fait, on le voit, le passage où les compagnons de Jean de l'Ours disent que la fumée ou la cuisine les a rendus malades. — Le conte sicilien no 80 de la collection Pitrè se rattache à ce groupe, malgré l'altération de son introduction.

Dans beaucoup de contes de ce groupe, les compagnons vont à la recherche de princesses disparues, ces mêmes princesses que le héros trouvera dans le monde souterrain où il se fait descendre. Ces compagnons sont, dans un conte allemand de la principauté de Waldeck (Curtze, no 23), trois soldats; dans un autre conte allemand de la région de Paderborn (Grimm, no 91), trois jeunes chasseurs ; dans un conte sicilien (Gonzenbach, no 59), un vieux soldat et trois princes; dans le conte italien du Napolitain, cité un peu plus haut, trois frères. — C'est, nous l'avons dit, uniquement dans ces deux derniers contes (sicilien et napolitain) que nous avons retrouvé le géant du conte lorrain : tous les contes de ce groupe que nous venons de mentionner, à l'exception du conte russe, ont le vieux nain. — Dans un conte italien du Mantouan (Visentini, no 18), où les compagnons sont trois frères, c'est à un monstre (bestiaccia) qu'ils ont affaire.

Cette dernière forme d'introduction, — plusieurs compagnons à la recherche de princesses disparues, — se trouve combinée, dans le conte de la Flandre française cité plus haut, avec l'introduction de Jean de l'Ours. Dans ce conte de la collection Deulin, le roi fait publier qu'il donnera une de ses deux filles en mariage à celui qui les délivrera de captivité. Jean l'Ourson demande qu'on lui forge une canne grosse comme le bras, puis il se met en campagne. Il rencontre d'abord sa mère nourrice l'ourse, qui le guide, puis Tord-Chêne qu'il prend avec lui. Ils arrivent dans un château. Suit l'aventure de Tord-Chêne, puis de Jean l'Ourson avec un petit vieux qui rosse Tord-Chêne, mais qui est battu comme plâtre par Jean. Descendu dans le monde inférieur, Jean tue le petit vieux, dont une vieille femme était en train de panser les plaies. Cette vieille femme indique à Jean où sont les princesses et, comme la fée de notre conte, lui donne de la graisse qui guérit toutes les blessures, etc. — Dans le conte allemand du Schleswig, qui se rattache également au premier groupe de contes, Jean à la Barre de fer apprend, lui aussi, que les trois filles du roi ont disparu et que l'une d'elles est promise en mariage à celui qui les ramènera. — Le conte souabe présente la même combinaison, mais avec une curieuse modification. Le paysan au service duquel est entré Jean l'Ours, effrayé de la force de celui-ci, lui dit, pour se débarrasser de lui, d'aller chercher les trois plus belles femmes du monde, pour que lui, le paysan, qui est veuf, en choisisse une. Viennent ensuite la rencontre d'un cordonnier et d'un tailleur, l'épisode de la maison isolée et la descente dans le monde inférieur, où se trouvent les trois plus belles femmes du monde.

Mentionnons encore certains contes où les compagnons sont également à la recherche des princesses, mais où manque l'épisode de la maison isolée : un conte autrichien (Vernaleken, no 54) ; deux contes siciliens (Gonzenbach, nos 58 et 62) ; un conte irlandais (Kennedy, I, p. 43) ; un conte lithuanien (Leskien, no 16) ; un conte russe (Gubernatis, Florilegio, p. 72). Dans le conte russe, le héros, Svetozor, est le plus jeune de trois frères, qui tous sont devenus hommes faits en quelques heures. Pour faire l'épreuve de sa force, Svetozor va chez le forgeron et lui commande une massue de fer qui pèse douze puds (480 livres) ; il la jette en l'air et la reçoit sur la paume de sa main ; la massue se brise. Il s'en fait faire une autre de vingt puds (800 livres), qui se brise sur son genou. Enfin, on lui en forge une troisième, de trente puds (1,200 livres) ; il la lance en l'air et la reçoit sur son front ; elle plie, mais ne rompt pas. (Nous retrouvons ici, comme on voit, un des éléments de Jean de l'Ours). Svetozor fait redresser sa massue et l'emporte, quand il s'en va, avec ses frères, pour délivrer les trois filles du tzar que trois magiciens ont transportées dans leurs châteaux de cuivre, d'argent et d'or. — Dans un conte des Tsiganes de la Bukovine (Miklosisch, no 4), les trois frères se sont mis en route pour aller chercher leur mère, qui a été enlevée par un dragon.

Un conte finlandais, résumé par M. Kœhler (Jahrbuch für romanische und englische Literatur, VII, p. 26), paraît, au premier abord, n'avoir pas non plus l'épisode de la maison isolée; mais, en réalité, il a conservé quelque chose d'analogue : Le palefrenier Gylpho, un jour qu'il est à couper du bois dans la forêt, se rend maître du génie Pellerwoinen, en lui prenant les mains dans la fente d'un tronc d'arbre. (Dans le conte allemand de la collection Prœhle, Jean l'Ours, dans la maison isolée, fait de même avec la vieille ; dans le conte lithuanien de la collection Schleicher, Martin, après avoir terrassé le nain, lui emprisonne la barbe dans la fente d'un gros tronc d'arbre). Gylpho ne délivre Pellerwoinen qu'après que celui-ci lui a promis de lui dire où se trouvent trois princesses disparues. Le génie lui montre dans des rochers un trou profond dans lequel il le descend. Suit la délivrance des trois princesses. Mais trois « hommes blancs » s'étaient glissés sur les pas de Gylpho, jusqu'au trou. Quand Pellerwoinen a fait remonter les princesses et qu'il veut faire remonter aussi Gylpho, ils accourent, coupent la corde, chassent Pellerwoinen et s'emparent des princesses. (Ces trois « hommes blancs », qui interviennent brusquement dans le récit, sont, comme on voit, un souvenir altéré des compagnons du héros, traîtres à son égard.)

Nous arrivons enfin à une dernière forme d'introduction. Dans un conte grec moderne de l'île de Syra (Hahn, no 70), un roi a un pommier qui, tous les ans, donne trois pommes d'or ; mais à peine sont-elles mûres, qu'elles disparaissent. L'aîné des trois fils du roi s'offre à veiller auprès de l'arbre. Au milieu de la nuit, un nuage s'abaisse ; quelque chose comme une main s'étend vers l'arbre et une pomme d'or disparaît. Même chose arrive quand le second prince veille. Mais le plus jeune tire une flèche dans le nuage ; du sang coule, et la pomme reste sur l'arbre. Le lendemain, les trois princes suivent les traces du sang et arrivent sur une haute montagne, auprès d'une pierre au milieu de laquelle est scellé un anneau de fer. Le plus jeune prince est seul assez fort pour soulever la pierre et seul assez courageux pour descendre dans le monde inférieur, où il tue le dragon qui a volé les pommes d'or ; il délivre ainsi trois princesses. — On peut encore citer un conte sicilien (Gonzenbach, no 64), où le voleur des fruits du jardin d'un roi est un géant, qui, lui aussi, retient captives dans le monde inférieur trois belles jeunes filles ; un conte du Tyrol italien (Schneller, p. 190), où un enchanteur cueille chaque nuit des noix d'or sur le noyer d'un roi (comparer un conte italien des environs de Sorrente, publié dans le Giambattista Basile, 1883, p. 31) ; un conte grec moderne de Smyrne (E. Legrand, p. 191), où c'est un homme noir (1) qui vient couper des citrouilles, dans lesquelles réside la force de trois princes ; un conte albanais (A. Dozon, no 5), où une lamie (sorte d'ogresse) sort chaque jour d'un puits pour aller prendre une pomme d'or sur le pommier d'un roi. — Dans un conte de la Basse-Bretagne (Luzel, 5e rapport, p. 10), c'est un aigle qui vient chaque nuit voler une poire d'or dans le jardin d'un roi ; dans un conte toscan (A. de Gubernatis, Zoological Mythology, II, p. 187), un dragon à trois têtes qui s'abat chaque nuit sur le pommier à pommes d'or du roi de Portugal ; dans un conte catalan (Rondallayre, I, p. 94), un gros oiseau noir qui vient prendre les poires d'un certain jardin ; dans un conte russe (Ralston, p. 73), un monstre qui ravage le parc d'un roi ; dans un conte hongrois (Gaal, p. 77), un dragon qui enlève chaque nuit un pan de muraille d'une citadelle toute de lard (sic), construite par un roi. Comparer encore un conte vénitien (Widter et Wolf, no 4), et un conte wende de la Lusace (Veckenstedt, p. 244).

***

Il serait trop long d'examiner ici toutes les différences de détails que présente, dans les nombreux contes énumérés ci-dessus, le récit des aventures du héros dans le monde inférieur. Nous ferons seulement quelques remarques. Dans le dernier groupe dont nous avons parlé, — à une exception près, celle du conte catalan, — le monstre que le héros doit combattre dans le monde inférieur est celui qu'il a déjà blessé sur la terre, le voleur des fruits. En le tuant, il délivre d'un coup les trois princesses, qui n'ont pas d'autre geôlier. C'est là la forme la plus ordinaire des contes de ce groupe. Pourtant, dans certains, le monstre ne garde qu'une des trois princesses ; les deux sœurs de celle-ci sont gardées par deux autres monstres. Ainsi, dans le conte toscan, le prince, étant descendu dans le monde inférieur, arrive dans une belle prairie où s'élèvent trois châteaux, le premier de bronze, le second d'argent, le troisième d'or. Le dragon à trois têtes, qui a volé les pommes d'or, est le maître du château de bronze; celui d'argent appartient à un dragon à cinq têtes; celui d'or, à un dragon à sept têtes. Même chose à peu près dans le conte hongrois, où les trois châteaux sont de cuivre, d'argent et d'or. — Les trois châteaux (ici d'acier, d'argent et d'or) se retrouvent dans le conte breton ; mais l'aigle que le prince a blessé est seul pour garder les trois princesses. Il s'envole d'un château à l'autre, et le jeune homme le tue dans le troisième château.

Dans les contes qui ont l'épisode de la maison isolée, le personnage malfaisant que le héros châtie n'est pas, en général, celui qui garde les princesses dans le monde inférieur. Nous ne connaissons guère, comme exceptions, que le conte suisse de la collection Grimm, le conte bosniaque et le conte sicilien no 83 de la collection Pitrè. Tantôt les princesses, presque toujours au nombre de trois, sont gardées par un dragon à sept têtes (conte du Tyrol allemand), à douze têtes (conte du « pays saxon » de Transylvanie), ou par trois dragons à trois, six et neuf têtes (conte lithuanien) ; tantôt par deux dragons et deux lions (conte tchèque, où il n'y a que deux princesses), par un ours, un lion et un dragon (conte allemand de la collection Prœhle) ; tantôt encore par trois géants (contes allemands du Schleswig et de la principauté de Waldeck), par un magicien (conte italien de Pise), par trois vieux magiciens (conte du Tyrol italien), etc., etc. — Dans le conte portugais, la première princesse est gardée par un serpent, la seconde par une couleuvre, la troisième par le grand diable. En dehors d'un conte breton déjà mentionné (Sébillot, Littérature orale, p. 81), où il est question d'une chambre remplie de diablotins, c'est le seul rapprochement que nous trouvions à faire avec les diables du conte lorrain.

Plusieurs des contes de cette famille ont un trait qui n'existe pas dans le conte lorrain. Quand le héros arrive auprès des princesses, en l'absence des monstres qui les gardent, elles lui font boire d'une certaine eau qui le rend capable de manier une lourde épée pendue au mur, et c'est avec cette épée qu'il tue les monstres. Voir, par exemple, le conte wende, le conte allemand de Waldeck, le conte grec de l'île de Syra, le conte hongrois. — Notre conte lorrain, ainsi que tous les contes du type spécial de Jean de l'Ours, représentant le jeune homme comme étant d'une force extraordinaire, il était inutile de lui donner une autre arme que sa canne de fer. Pourtant, dans le conte lithuanien et dans le conte du Schleswig, ce n'est pas avec sa canne de fer que le héros tue les dragons ou les géants, et nous retrouvons l'épée et l'eau qui donne la force.

Un autre détail, qui se rencontre dans un bon nombre des contes jusqu'ici mentionnés, manque dans le conte lorrain. Après avoir fait remonter les princesses par ses compagnons, le jeune homme, se méfiant de ces derniers, attache à la corde (ou, dans certaines versions, met dans le panier suspendu à la corde) une grosse pierre, qui se brise en retombant quand les traîtres coupent la corde. Voir, par exemple, le conte alsacien, le conte westphalien (Grimm, no 91), le conte hanovrien, le conte du «pays saxon» de Transylvanie, un des contes russes (Ralston, p. 73), un des contes du Tyrol italien (Schneller, p. 190), un des contes siciliens (Gonzenbach, no 59), le conte portugais. — Dans plusieurs contes, c'est sa canne de fer que le héros attache à la corde. Il en est ainsi dans le conte de la Flandre française, dans le conte suisse de la collection Grimm, dans le conte tchèque, dans le conte hongrois (ici c'est une massue). — Dans le conte allemand de la principauté de Waldeck, le héros met dans le panier la tête d'un des géants qu'il a tués.

Quant à la manière dont le jeune homme sort du monde inférieur, il est, dans la plupart des contes, emporté par un oiseau-géant. Nous aurons à étudier cette forme dans les remarques de deux de nos variantes de Montiers (no 52), qui ont ce passage.— Ailleurs, le héros revient sur la terre par le moyen d'un objet magique que lui ont donné les princesses (baguette, dans le conte italien de la collection Comparetti ; pomme dans le conte sicilien no 80 de Pitrè ; noix, dans le conte grec de la collection E. Legrand). Dans le conte suisse de Grimm, il trouve au doigt du nain qu'il a tué un anneau (comparer le conte italien de Sorrente) ; il le met à son propre doigt, et, quand il le tourne, il voit paraître des esprits qui, sur son commandement, le transportent hors du monde inférieur ; dans le conte westphalien (Grimm, no 91), une flûte, qu'il décroche du mur, fait paraître, quand il en joue, une multitude de nains, qui lui rendent le même service (comparer le sifflet dans le conte sicilien no 59 de la collection Gonzenbach, cité plus haut). Dans le conte wende de la collection Veckenstedt, un « bon génie » apparaît au jeune homme et lui offre de le tirer du monde inférieur. — Ce n'est que dans trois des contes mentionnés ci-dessus que nous trouvons quelque chose d'analogue à notre conte, où une fée indique à Jean de l'Ours un sentier qui conduit au château d'en haut. Dans l'un des deux contes catalans (Rondallayre, I, p. 96), une vieille, que le héros se trouve avoir délivrée d'un enchantement et qui est devenue une belle dame, lui fait connaître également une issue ; dans le conte souabe, c'est la sorcière à laquelle Jean l'Ours a déjà eu affaire dans la maison isolée, qui lui indique cette issue, mais seulement après que Jean l'Ours l'a de nouveau rudement battue ; dans une variante hessoise résumée par Guillaume Grimm dans les remarques de son no 91 (t. III, p. 165), c'est le nain de la maison isolée, mais qui le fait bénévolement.

***

Dans un petit nombre de contes de cette famille, le héros, au lieu de descendre dans le monde inférieur, s'élève dans ce qu'on peut appeler le monde supérieur, et c'est là qu'il trouve les princesses. Citons d'abord un conte grec moderne, recueilli en Epire (Hahn, no 26). La fille d'un roi est enlevée par un drakos (sorte d'ogre), qui l'emporte sur une haute montagne. Le plus jeune des trois frères de la princesse se met en route pour la délivrer. Un serpent, auquel il a rendu service, le transporte sur la montagne. Il trouve moyen de faire périr le drakos, puis il fait descendre avec une corde sa sœur d'abord, puis trois princesses, prisonnières, elles aussi, du drakos. Quand il est au moment de descendre lui-même, ses deux frères, qui attendaient au pied de la montagne, coupent la corde. Le prince, resté seul dans le château du drakos, voit trois objets merveilleux: un lévrier de velours, poursuivant un lièvre également de velours; une aiguière d'or, qui verse d'elle-même de l'eau dans un bassin d'or ; une poule d'or avec ses poussins. Il voit ensuite trois chevaux ailés, l'un blanc, l'autre rouge, le troisième vert ; il les met en liberté, et les chevaux, par reconnaissance, le transportent dans la plaine, où chacun lui donne un crin de sa queue, en lui disant de le brûler quand il aura besoin de ses services. Le jeune prince se couvre la tête d'un bonnet de boyau de mouton, pour avoir l'air d'un teigneux, et entre comme valet chez un orfèvre, dans la ville du roi son père. Cependant l'aîné des princes voulait épouser l'aînée des trois princesses. Celle-ci déclare qu'auparavant il faut lui donner un lévrier de velours poursuivant un lièvre de velours, comme elle en avait un chez le drakos. Le roi fait publier que celui qui pourra fabriquer ce jouet sera bien récompensé. Le prétendu valet de l'orfèvre dit à son maître qu'il se charge de la chose ; il fait venir le cheval vert en brûlant le crin que celui-ci lui a donné et lui ordonne de lui aller chercher dans le château du drakos les objets demandés; puis il les donne à l'orfèvre, qui les porte au roi. Le jour du mariage, à une sorte de tournoi, le jeune homme paraît, tout vêtu de vert, sur le cheval vert; il se montre si adroit qu'on veut le retenir pour savoir qui il est, mais il s'échappe. Le cheval rouge lui procure ensuite, pour la seconde princesse, l'aiguière d'or et le bassin d'or, et le prince se signale également au tournoi, où il se montre en équipement rouge, sur le cheval rouge. Enfin le cheval blanc va lui chercher la poule d'or pour la plus jeune princesse ; mais, cette fois, au tournoi, le jeune homme lance son javelot à la tête du fiancé, le frère du roi, qui tombe mort. On l'arrête ; il se fait reconnaître et épouse la princesse. — Comparer un conte serbe, très voisin (Vouk, no 2), où ne figurent pas les objets merveilleux, mais seulement la triple apparition du héros sur le cheval noir, le cheval blanc et le cheval gris du dragon. — Dans un conte russe (Dietrich, no 5), une tzarine a été enlevée par un ouragan. Ses trois fils se mettent à sa recherche. Le plus jeune parvient, au moyen de crampons, au sommet de la Montagne d'or. Il arrive successivement devant trois tentes, dans chacune desquelles est une princesse gardée par un dragon. Il tue les dragons et trouve enfin sa mère, qui lui donne le moyen de faire périr le génie par lequel elle a été enlevée. Il fait descendre sa mère et les princesses au moyen d'une toile qu'il attache à un arbre. Ses frères lui arrachent la toile des mains, et il ne sait plus comment descendre. Machinalement il fait passer d'une main à l'autre un bâton qu'il a trouvé chez le génie : aussitôt un homme paraît et le transporte dans sa ville. Ce conte russe a une dernière partie correspondant à celle du conte lorrain.

Cette forme particulière de notre thème a été versifiée en Espagne au siècle dernier: on la trouvera dans le Romancero general (no 1263 de l'édition Rivadeneyra, Madrid, 1856) : Un roi de Syrie, qui a trois filles, les enferme dans une tour enchantée, sans porte ni fenêtre, et fait publier que celui qui pourra pénétrer dans la tour obtiendra la main d'une de ses filles. Trois frères tentent l'entreprise. Le plus jeune, au moyen de clous, qu'il enfonce et retire successivement, grimpe jusqu'au haut de la tour et fait descendre les princesses en les attachant à une corde. Quand elles sont toutes descendues, les frères du jeune homme lui arrachent la corde des mains. Avant de le quitter, les princesses lui avaient recommandé d'entrer dans une salle de la tour où étaient enfermés trois beaux chevaux, et de leur prendre à chacun un crin de la queue, qu'il conserverait précieusement pour le brûler en cas de danger. En outre, la plus jeune princesse lui avait fait présent d'un collier. Se voyant trahi par ses frères, le jeune homme entre dans l'écurie et saute sur le cheval de la troisième princesse: aussitôt, d'un bond, le cheval le transporte dans un désert. Le jeune homme échange ses habits contre ceux d'un berger et prend le nom de Juanillo. Cependant la plus jeune des princesses dessine le modèle d'un collier tel que celui qu'elle avait dans la tour et dit à son père qu'elle épousera celui qui lui en fera un semblable. Le roi s'adresse au plus savant des « alchimistes », lui disant que, si dans deux mois le collier n'est pas prêt, il lui fera couper la tête. Justement Juanillo est entré au service de l'alchimiste; il se charge du travail. La princesse reconnaît le collier qu'on lui apporte et déclare, au grand mécontentement du roi, qu'elle épousera Juanillo. Le conte se poursuit en passant dans le thème de notre no 12, le Prince et son Cheval.

***

La dernière partie de notre conte, — la commande, faite par le roi, de bijoux semblables à ceux que les princesses avaient dans le monde inférieur, — ne se trouve pas, à beaucoup près, dans tous les contes de cette famille. Nous avons indiqué, chemin faisant, plusieurs contes où elle existe : nous citerons ici quelques formes caractéristiques de ce thème.

Une des plus remarquables est celle du conte allemand no 29 de la collection Prœhle. Quand Jean l'Ours est arrivé auprès des trois princesses, dans le monde inférieur, la chambre de la première était éclairée par une étoile ; celle de la seconde, par une lune ; celle de la troisième, par un soleil. Jean l'Ours reçoit de l'aînée des princesses une boule d'argent; de la seconde, une boule d'or ; de la plus jeune, une boule de diamant. Une fois sorti du monde inférieur, après la trahison des douze géants, ses compagnons, Jean l'Ours entre en qualité d'ouvrier chez un forgeron, dans la ville des princesses, et bientôt les gens viennent en foule pour le voir travailler. Un soir, il s'avise de prendre un cor de chasse qu'il a rapporté du monde inférieur et d'en jouer. Aussitôt paraissent une multitude de nains, qui lui demandent ses ordres. Il leur dit que les princesses sont malades depuis qu'elles n'ont plus leur étoile, leur lune et leur soleil, et qu'il faut aller chercher d'abord l'étoile et la suspendre devant la fenêtre de l'aînée des princesses. Il commande ensuite aux nains de suspendre la lune et le soleil devant la fenêtre des deux autres princesses, et toutes les trois guérissent. Pour se débarrasser des géants, les princesses avaient promis que chacune en choisirait un pour mari, s'ils leur apportaient des boules aussi précieuses que celles qu'elles avaient dans le monde inférieur. Les géants vont trouver Jean l'Ours, qui fait semblant de fabriquer les boules, et leur remet celles qu'il a reçues des princesses. Celles-ci reconnaissent ainsi que leur libérateur est arrivé.

Dans le conte allemand du Schleswig (Müllenhoff, no 16), les princesses n'épouseront leurs trois soi-disant libérateurs que lorsqu'elles auront un soleil d'or, une étoile d'or et une lune d'or, comme ceux qu'elles avaient dans le monde inférieur. Cela vient aux oreilles de Jean à la Barre de fer, qui va trouver un orfèvre et lui dit qu'il se charge de l'affaire. — Dans le conte flamand de la collection Deulin, les objets que les princesses Boule d'Or et Boule d'Argent ont donnés à leur libérateur sont une boule d'or portant gravée la figure du soleil, et une boule d'argent avec la figure de l'étoile du matin. — Dans le conte wende de la collection Veckenstedt (p. 244), les objets sont des anneaux: sur le premier est le soleil; sur le second, le soleil et la lune; sur le troisième, le soleil, la lune et les étoiles. — Dans le conte hanovrien de la collection Colshorn (no 5), ce sont aussi des anneaux, mais sur lesquels sont gravés certains caractères.

Le conte grec de l'île de Syra (Hahn, no 70) présente une petite différence. La princesse ayant successivement demandé, avant de consentir à se marier, trois robes sur lesquelles seraient figurés la terre avec ses fleurs, le ciel avec ses étoiles, la mer avec ses poissons, le héros, qui est entré comme compagnon chez un tailleur, tire ces robes d'une noix, d'une amande et d'une noisette que la princesse lui avait données dans le monde souterrain. (Comparer, dans la collection E. Legrand, p. 191, un autre conte grec mentionné plus haut.) — Dans le conte sicilien no 80 de la collection Pitrè, les couronnes que le roi demande pour ses filles sont procurées au jeune homme par des objets magiques qu'il a reçus des princesses. (Comparer le conte de Sorrente.)

Enfin un conte russe (Ralston, p. 73) et un conte hongrois (Gaal, p. 77), également mentionnés ci-dessus, ont ici une forme toute particulière. Quand le héros du conte russe est au moment de faire remonter les princesses, celles-ci changent en œufs leurs trois châteaux, de cuivre, d'argent et d'or, et elles donnent ces œufs au prince. Arrivées à la cour du roi, après la trahison des frères de leur libérateur, elles déclarent qu'elles ne se marieront que si elles ont des habits pareils à ceux qu'elles portaient dans l'« autre monde ». Le jeune prince, qui est entré comme ouvrier chez un tailleur, souhaite que ses trois œufs redeviennent des palais, et y prend les robes des princesses, qu'il leur envoie par son maître. Il fait la même chose chez un cordonnier, etc. — Le conte hongrois est à peu près identique. — Dans le conte de l'Herzégovine, no 139 de la collection Krauss, les châteaux sont transformés également, mais en pommes d'or. (Comparer le conte bohême.)

***

En Orient, nous allons trouver, pour ainsi dire aux quatre coins de l'Asie, les différentes parties dont se compose Jean de l'Ours.

Dans le Dardistan, contrée située au nord de Cachemire, dans la vallée du Haut-Indus, on raconte l'histoire d'une petite fille qu'un ours emporte dans son antre ; toutes les fois qu'il sort, il roule une grosse pierre devant l'entrée de la caverne. Quand l'enfant est devenue grande, il la prend pour femme. Elle meurt en couches (Leitner, The Languages and Races of Dardistan, III, p. 12).

Un conte syriaque, recueilli dans la région du nord de la Mésopotamie, va déjà se rapprocher davantage de l'introduction de notre Jean de l'Ours (E. Prym et A. Socin, II, p. 258) : Une femme, poursuivant dans la montagne un bœuf échappé, est prise par un ours, qui l'emporte dans sa caverne et en fait sa femme. Elle finit par s'enfuir et rentre dans la maison de son mari. Elle y accouche d'un fils moitié ours et moitié homme. Quand l'enfant est devenu grand, personne n'est plus fort que lui. Le conte finit brusquement.

Avec un conte avare, nous aurons, non seulement l'introduction, mais la plus grande partie des aventures de Jean de l'Ours (Schiefner, no 2) : La fille d'un roi est enlevée par un ours, qui en fait sa femme. Elle met au monde un fils. L'enfant, qui a des oreilles d'ours, grandit d'une façon merveilleuse et devient d'une force extraordinaire. Un jour que l'ours est sorti, il se fait raconter par sa mère toute son histoire. L'ours survenant, il le précipite dans un ravin, où l'ours se tue ; puis il dit à sa mère de retourner dans son pays et s'en va d'un autre côté. — Il entre bientôt au service d'un roi qui, effrayé de sa force, cherche à se débarrasser de lui en le chargeant d'entreprises fort périlleuses. Après s'être tiré de tous ces dangers, il s'en va droit devant lui et rencontre un homme qui porte sur ses bras deux platanes arrachés avec leurs racines. « Qui es-tu, ami, homme de force ? » lui dit Oreille-d'Ours. — « Quelle force puis-je avoir ? » répond l'autre. «Un homme fort, c'est, à ce qu'on dit, Oreille-d'Ours, qui a traîné la Kart (un certain être malfaisant) devant le roi. » Oreille-d'Ours se fait connaître, et l'autre se met en route avec lui. Ils rencontrent, assis au milieu du chemin, un homme qui fait tourner un moulin sur ses genoux. Après avoir échangé avec Oreille-d'Ours à peu près les mêmes paroles que le premier, cet homme se joint aussi à lui. — Les trois amis s'arrêtent dans un endroit convenable pour une halte, et vivent de leur chasse. Les deux compagnons d'Oreille-d'Ours sont successivement, pendant qu'ils apprêtent le repas, garrottés par un nain à longue barbe, qui arrive chevauchant sur un lièvre boiteux et qui mange toute la viande. Mais Oreille-d'Ours empoigne le nain et lui emprisonne la barbe dans la fente d'un platane. Le nain finit par s'échapper, traînant le platane après lui ; les compagnons suivent ses traces et parviennent à une ouverture, sur le bord de laquelle le platane a été jeté. Oreille-d'Ours s'y fait descendre. Il trouve dans un palais une princesse que le nain retient prisonnière, et tue ce dernier. — Ensuite, il est trahi par ses compagnons, qui enlèvent la princesse et le laissent dans le monde inférieur. Vient alors l'épisode d'une fille de roi délivrée par Oreille-d'Ours d'un dragon à neuf têtes, à qui l'on était forcé de donner chaque année une jeune fille. Oreille-d'Ours est ramené sur la terre par un aigle reconnaissant, dont il a sauvé les petits, menacés par un serpent. Il arrive dans sa demeure, où il trouve ses deux compagnons qui se disputent la princesse ; il les jette tous les deux par terre d'un revers de main, reconduit la jeune fille dans le royaume du père de celle-ci et l'épouse.

Il faut encore citer un conte kalmouk, faisant partie du livre de contes intitulé Siddhi-Kür (« le Mort doué du siddhi, » c'est-à-dire d'une vertu magique), ouvrage dont M. Théodore Benfey a montré l'origine indienne, et qui est imité du livre sanscrit la Vetâlapantchavinçati (« les Vingt-cinq Histoires d'un vetâla », sorte de démon qui entre dans le corps des morts). Voici le résumé de ce conte kalmouk (no 3 de la traduction B. Jülg) : Le héros, Massang, a un corps d'homme et une tête de bœuf. Arrivant dans une forêt, il y trouve au pied d'un arbre un homme tout noir, qui est né de la forêt; il le prend pour compagnon. Plus loin, dans une prairie, il rencontre un homme vert, qui est né du gazon, et, plus loin encore, près d'un monticule de cristal, un homme blanc, né du cristal: il emmène aussi ces deux derniers avec lui. Les quatre compagnons s'établissent dans une maison isolée; chaque jour trois d'entre eux vont à la chasse, le quatrième garde le logis. Un jour l'homme noir, en préparant le repas, voit arriver une petite vieille qui lui demande à goûter de son beurre et de sa viande; il y consent, mais à peine a-t-elle mangé un morceau, que le beurre et la viande disparaissent, et la vieille aussi. L'homme noir, bien ennuyé, s'avise d'un expédient : il imprime sur le sol, tout autour de la maison, des traces de pieds de chevaux, et dit à ses compagnons, à leur retour, qu'une grande troupe d'hommes est venue, et qu'ils l'ont battu et lui ont volé son beurre et sa viande. Les jours suivants, la même aventure arrive à l'homme vert, puis à l'homme blanc. C'est alors le tour de Massang de rester seul ; mais il se méfie de la vieille, combat contre elle et la met en sang. Quand ses compagnons sont de retour, il leur fait des reproches et leur enjoint de se mettre avec lui à la poursuite de la vieille. En suivant les traces du sang, ils arrivent à une crevasse de rochers et aperçoivent au fond d'un grand trou le cadavre de la vieille et d'immenses trésors. Massang se fait descendre dans le gouffre au moyen d'une corde, puis fait remonter tous les trésors par ses compagnons. Mais ceux-ci l'abandonnent dans ce trou. Massang croit alors qu'il ne lui reste plus qu'à mourir. Cependant, en cherchant quelque chose à manger, il trouve trois noyaux de cerise. Il les plante en disant : « Si je suis vraiment Massang, qu'à mon réveil ces trois noyaux soient devenus de grands arbres. » Il s'étend par terre, en se servant comme d'oreiller du cadavre de la vieille, et s'endort. Plusieurs années s'écoulent: il dort toujours. Quand il se réveille, les cerisiers sont devenus grands, et il peut, en y grimpant, sortir du trou. Il retrouve ses compagnons, auxquels il fait grâce ; puis, continuant sa route, il monte dans le ciel, où, avec son arc de fer, il défend les dieux contre les attaques des mauvais génies.

Un conte appartenant à cette famille a été recueilli dans l'Asie centrale, chez des peuplades qui habitent au pied du plateau du Pamir, dans les vallées des affluents de l'Oxus. Ce conte shighni a été publié dans le Journal of the Asiatic Society of Bengal (t. XLVI, 1877, part. I, no 2) : Le fils d'un vizir s'est mis en route pour aller chercher un faucon blanc, qui lui fera obtenir la main de la fille du roi. Il rencontre un cavalier nommé Ala-aspa ; il se joint à lui. Les deux compagnons entrent dans un château inhabité qu'ils trouvent au milieu d'un désert. Le lendemain matin, Ala-aspa dit au fils du vizir de rester à la maison, tandis que lui ira à la chasse. Le jeune homme prépare le dîner; après avoir mangé sa part, il met de côté celle d'Ala-aspa. Tout à coup la porte s'ouvre : un petit bout d'homme, haut d'un empan, arrive près du foyer ; il s'arrache un poil de la moustache, en lie les pieds et les mains du fils du vizir et le jette par terre; après quoi il mange ce qui était préparé. Pendant ce temps, le jeune homme a réussi à se dégager; il poursuit le nain et le voit disparaître dans une sorte de puits. Au retour d'Ala-aspa, le fils du vizir, entendant la porte grincer, se précipite sabre en main; en voyant son compagnon, il lui raconte ce qui s'est passé. Le lendemain, c'est Ala-aspa qui reste à la maison; à peine le nain ouvre-t-il la porte, qu'Ala-aspa lui tranche la tête d'un coup de sabre ; mais voilà la tête qui rejoint les épaules, et le nain qui s'enfuit. Ala-aspa ne peut l'atteindre. — Il dit au fils du vizir qu'il faut tresser une corde pour pouvoir descendre dans le puits. La corde étant prête, c'est le fils du vizir qui tente le premier l'aventure. A peine commence-t-il à descendre, qu'il se met à crier : « Je brûle. » Ala-aspa le fait remonter et se fait descendre à son tour en ordonnant à son camarade de ne tenir aucun compte de ses cris. En effet, il a beau crier : « Je brûle, » le fils du vizir n'en continue pas moins à lâcher la corde, et enfin Ala-aspa touche terre. Il rencontre successivement plusieurs troupeaux, qu'on lui dit appartenir au nain, et arrive à une ville. Un homme qui est assis à la porte lui donne le moyen de tuer le nain, dont la vie est cachée dans deux pierres placées auprès de lui. Le nain étant mort, Ala-aspa met la main sur ses quarante clefs : dans la dernière chambre, il trouve une belle jeune fille, qui avait été enlevée par le nain à l'âge de sept ans. Le lendemain, il ramasse toutes les richesses du nain et les fait remonter par le fils du vizir ; il lui fait remonter en dernier lieu la princesse. Au lieu de s'attacher ensuite lui-même à la corde, il met à sa place une brebis noire. Le fils du vizir, qui veut s'emparer de la princesse, coupe la corde, et la brebis est broyée en tombant. Il regrette ensuite ce qu'il a fait et jette la corde à Ala-aspa, qu'il fait remonter. Ala-aspa lui pardonne, lui cède ses droits sur les trésors et sur la jeune fille, et va même lui chercher le faucon blanc

Dans l'Inde, chez les tribus Dzo du Bengale, on a trouvé un conte dont notre thème forme la dernière partie. Voici cette dernière partie (Progressive colloquial Exercises in the Lushai Dialect of the Dzo or Kuki Language with vocabularies and popular tales, by Capt. T. H. Lewin. Calcutta, 1874, p. 85): Deux jeunes gens, Hpohtir et Hrangchal, ont délivré une jeune femme, nommée Kungori, des griffes d'un homme-tigre. L'homme-tigre est à peine tué, que Kungori est enlevée par un certain Kuavang, qui l'emmène dans son village, où l'on arrive par un grand trou ; mais la femme a eu la précaution de marquer le chemin au moyen d'un fil qu'elle a laissé se dérouler derrière elle de sorte que Hpohtir et Hrangchal peuvent suivre les traces du ravisseur; ils écartent un rocher qui ferme le trou et arrivent au village de Kuavang. Hpohtir se fait rendre la femme; mais, tandis qu'ils sont en route pour sortir du monde inférieur, la femme s'aperçoit qu'elle a oublié son peigne ; Hrangchal n'osant aller le chercher, Hpohtir y va lui-même. Pendant ce temps, son compagnon s'empare de la femme, l'emmène hors du monde inférieur et ferme l'entrée avec une grosse pierre. La jeune femme, de retour chez ses parents avec Hrangchal, est forcée d'épouser ce dernier, qui se donne pour son libérateur. De son côté, Hpohtir est obligé de rester dans le village de Kuavang et d'épouser la fille de celui-ci. Près de la maison, il sème une graine d'une plante appelée koy, et la plante grandit chaque jour davantage, si bien qu'un beau matin, profitant de l'absence de sa femme, Hpohtir grimpe à la plante comme à une échelle et sort du monde inférieur. Il arrive chez le père de Kungori, la jeune femme qu'il a délivrée de l'homme-tigre, coupe d'un coup de son dao (sorte de couteau) la tête de Hrangchal, et, après avoir raconté de quelle perfidie il a été la victime, il épouse Kungori.

Comme on voit, ce conte indien se rattache au groupe de contes étudiés plus haut, où le héros se met à la recherche d'une ou plusieurs princesses enlevées, et l'épisode de la maison isolée fait défaut. On remarquera que le moyen employé par Hpohtir pour sortir du monde inférieur est tout à fait celui que prend Massang, le héros du conte kalmouk du Siddhi-Kür.

Nous nous contenterons ici de renvoyer à un fragment d'une sorte de légende héroïque, recueillie chez les Tartares de la Sibérie méridionale, et que nous résumerons dans les remarques de notre no 52, la Canne de cinq cents livres.

Nous allons rencontrer, toujours en Orient, dans deux contes syriaques, une autre forme de notre thème, celle que présentent les contes européens appartenant, pour leur introduction, au dernier groupe.

Le premier de ces contes syriaques (E. Prym et A. Socin, no 46) est très simple. Comme dans le groupe que nous venons d'indiquer, c'est afin de poursuivre un monstre, — ici un géant, — qui vole chaque nuit les fruits d'un certain arbre dans le jardin d'un roi, que le plus jeune des trois fils de ce roi se fait descendre par ses frères dans une citerne. Il y voit le géant blessé, qui repose sa tête sur les genoux d'une belle jeune fille. Après avoir tué le géant, il trouve encore deux autres jeunes filles. Il en épouse une, et donne les deux autres à ses frères.

Le second conte syriaque (ibid., no 39) est beaucoup plus complet, et il a même tout un passage de Jean de l'Ours, — l'épisode des bijoux, — qui ne s'était pas encore présenté à nous en Orient. Ici, il ne s'agit pas des trois fils d'un roi, mais de ses deux fils et de son frère, et le géant dérobe non point des fruits, mais des oies. Le plus jeune prince, qui seul a pu veiller sans céder au sommeil, a blessé d'un coup de feu (sic) le géant. Le lendemain, on suit la trace du sang et on arrive à une citerne. Le frère du roi, puis l'aîné des princes veulent se faire descendre dans le gouffre ; mais ils n'y sont pas plus tôt jusqu'à moitié du corps, qu'ils crient : « J'étouffe. Remontez-moi. » Le plus jeune prince, lui, parvient jusqu'au fond de la citerne, sur laquelle s'ouvrent trois cavernes. Il trouve dans chacune un géant endormi et une belle jeune fille, qui lui donne le moyen de tuer le géant. La seconde est plus belle que la première, et la troisième est la plus belle de toutes. Il se dit dans son cœur : « Celle-ci est pour moi. » La jeune fille jouait avec une poule d'or et des poussins d'argent qui picoraient des perles ; elle portait un vêtement qui avait été coupé sans ciseaux et cousu sans aiguille; enfin elle avait une pantoufle d'or, qui ne touchait pas la terre quand elle marchait. Au moment où il va faire remonter cette jeune fille, elle lui dit de remonter le premier ; autrement ses compagnons s'empareront d'elle et le laisseront dans la citerne ; mais il ne veut pas la croire. Alors elle lui donne trois anneaux : s'il tourne le chaton du premier, aussitôt paraîtra la poule d'or; s'il tourne celui du second, le vêtement merveilleux ; s'il tourne celui du troisième, la pantoufle. Elle lui donne de plus un certain oiseau : quand ses compagnons couperont la corde, le jeune homme s'enfoncera jusqu'au fond de la terre ; là, il verra trois chevaux ; il leur arrachera à chacun un crin de la queue et le mettra dans sa poche; ensuite l'oiseau le transportera à la surface de la terre. Tout arrive comme la jeune fille l'avait dit, trahison des compagnons du prince, et le reste. — Une fois sorti du monde inférieur, le prince se couvre la tête d'une vessie (comparer notre no 12, le Prince et son cheval), afin d'avoir l'air chauve et de ne pas être reconnu, et il se rend dans la ville de son père. A l'occasion du mariage du frère du roi avec l'une des jeunes filles, on avait organisé un grand tournoi. Le prince tire de sa poche un des crins : aussitôt paraît un superbe cheval noir. Le prince endosse un beau vêtement, saute sur son cheval et se mêle aux cavaliers, qui se demandent qui peut bien être ce chauve. Il reparaît ensuite sur un cheval blanc, puis sur un cheval brun. Cette fois il enlève au marié son bonnet et s'enfuit, sans qu'on puisse l'atteindre. Il entre alors au service d'un orfèvre. — Le mariage du frère du prince avec les deux autres princesses devait avoir lieu ensuite; mais la fiancée du prince, qui avait vu les trois chevaux, savait que le prince était de retour; elle dit qu'avant de se marier, elle veut avoir une poule d'or et des poussins d'argent, qui picorent des perles. Le roi ordonne à l'orfèvre de lui fabriquer ces objets, sinon il lui fera couper la tête. Tandis que l'orfèvre est à se lamenter, le « chauve » lui dit qu'il se charge de la besogne. Il tourne le chaton de la première bague, et aussitôt paraissent la poule et les poussins. Même chose arrive pour le vêtement (le prince s'est engagé chez le tailleur de la ville), et enfin pour la pantoufle. Alors la princesse déclare qu'elle ne veut épouser que celui qui a fait la pantoufle, et, comme le roi lui dit : « Mais c'est le chauve ! » elle répond : « Non, c'est ton fils. » Le prince raconte toute l'histoire, et il épouse la belle jeune fille.

Enfin, la littérature indienne nous offre, dans la grande collection sanscrite de Somadeva, de Cachemire, la Kathâ-Sarit-Sâgara («l'Océan des Histoires »), qui date du XIIe siècle de notre ère, quelques traits des contes que nous étudions. Dans deux récits de cette collection (t. I, p. 110-113, et t. II, p. 175 de la traduction allemande de Brockhaus), le héros donne la chasse à un sanglier énorme, qui se réfugie dans une caverne. Le héros l'y poursuit et se trouve dans un autre monde, où il rencontre une belle jeune fille. Dans le premier récit, la jeune fille a pour père un râkshasa (mauvais génie), qui n'est vulnérable que dans la paume de sa main droite. C'est lui qui était changé en sanglier. Sa fille apprend à Chandasena comment il pourra le tuer. — Dans le second récit, la jeune fille est une princesse retenue captive par un démon. Elle dit à Saktideva que le démon vient justement de mourir d'une flèche qu'un hardi archer lui a lancée. Saktideva lui apprend qu'il est cet archer et l'épouse.

***

C'est le moment de revenir sur un des éléments de notre conte, ces personnages d'une force extraordinaire, Tord-Chêne, Jean de la Meule, Appuie-Montagne, qui deviennent les compagnons de Jean de l'Ours. Cet élément appartient évidemment à un autre thème ; car la force de ces personnages ne sert absolument à rien dans le récit, et il semblerait même, à en juger par les aventures du château de la forêt, qu'elle ait disparu après qu'ils se sont associés à Jean de l'Ours. Au contraire, dans le thème auquel ils se rattachent véritablement, les personnages doués de dons merveilleux, force, finesse d'ouïe, rapidité à la course, etc., qui se mettent à la suite du héros, aident celui-ci à mener à bonne fin des entreprises à première vue impossibles, imposées à quiconque veut épouser une certaine princesse. (Voir, par exemple, le conte allemand no 71 de la collection Grimm.) M. Théodore Benfey, dans la revue l'Ausland (1858, nos 41-45), a traité à fond de ce thème et de son origine. — Le seul personnage qui, en général, passe de ce thème dans celui de Jean de l'Ours, est l'homme fort, le Bon-Dos du no 28 du Pentamerone napolitain, qui peut porter une montagne ; le Forte-Échine du Chevalier Fortuné de Mme d'Aulnoy, qui correspond à notre Tord-Chêne ; comme aussi le Bondos d'un conte arabe traduit au siècle dernier par Chavis et Cazotte, véritable parodie des contes de ce type, et le Tranche-Mont du même conte, qui se retrouve, sous le nom de Brise-Montagne, dans le conte picard de Jean de l'Ours, mentionné ci-dessus. — Dans le conte catalan de Joan de l'Os, à côté des hommes forts, Arrache-Pins et autres, il se trouve encore un autre personnage appartenant au thème que nous venons d'indiquer : un homme à l'ouïe si fine qu'il entend ce qui se passe à l'autre bout du monde, sans que ce don merveilleux soit plus utile, dans la suite des aventures, que la force de ses camarades.

Une forme orientale de ce thème des personnages extraordinaires présente un détail caractéristique qui fait lien avec le thème de Jean de l'Ours. Nous la rencontrons dans un conte indien, qui a été recueilli en 1875 chez les Kamaoniens, tribus montagnardes habitant au pied de l'Himalaya, et publié en russe par M. Minaef (no 33) : Un prince s'est mis en route pour aller demander la main de la princesse Hirâ, une princesse qui, toutes les fois qu'elle rit, fait tomber des rubis de ses lèvres et, quand elle pleure, des perles de ses yeux, et que, par avarice, son père ne veut pas marier. Chemin faisant, le prince aperçoit un berger qui fait paître des chèvres ; il en a deux mille dans son manteau. Ce berger arrache un arbre dont les branches touchent au ciel et dont les racines descendent aux enfers. « Frère, » lui dit le prince, « que tu es fort ! — Mahâradjâ, » dit l'autre, « l'homme qui est fort, c'est celui qui va pour épouser la princesse Hirâ. — J'y vais, » dit le prince. Et le berger se joint à lui. Ils rencontrent ensuite successivement et emmènent avec eux quatre personnages extraordinaires, entre autres un habile tireur à l'arc, un menuisier qui bâtit en une nuit un palais avec vingt-deux galeries et vingt-deux portes, et un homme n'ayant qu'une jambe et qui, en une minute, rapporte des nouvelles des quatre coins du monde. A chacun le prince dit : « Que tu es fort ! » et chacun lui répond : « L'homme qui est fort, c'est celui qui va pour épouser la princesse Hirâ. » Arrivé chez la princesse Hirâ, le prince n'a point de peine à obtenir sa main, et il n'est plus question des personnages qu'il avait amenés avec lui. Il y a là certainement une altération. — Le dialogue entre le prince et les hommes qu'il rencontre relie tout à fait le conte indien aux contes européens du type de Jean de l'Ours. Déjà, en Orient, le conte avare de ce dernier type présentait un passage analogue. En Europe aussi, nous retrouvons le même trait dans un conte allemand (Prœhle, II, no 29). Jean l'Ours rencontre un homme qui arrache des arbres comme en se jouant. « Tu es bien fort, » lui dit-il. — « Pas aussi fort que Jean l'Ours, » répond l'autre sans le connaître. D'autres hommes d'une force extraordinaire, que Jean l'Ours rencontre ensuite, lui font une semblable réponse. Plusieurs des contes mentionnés dans ces remarques, le conte hanovrien de Pierre l'Ours (Colshorn, no 5), le conte bosniaque de Grain de Poivre (Mijatowics, p. 123), le conte portugais (Coelho, no 22), ont le même épisode.

Dans un autre conte indien, recueilli dans le Pandjab (Indian Antiquary, août 1881, p. 228 ; — Steel et Temple, no 5), une forme particulière du thème des personnages extraordinaires se combine avec l'épisode de la maison isolée : Le prince Cœur-de-Lion, jeune homme aussi courageux que fort, est né d'une manière merveilleuse, neuf mois après qu'un fakir a fait manger de certains grains d'orge à la reine, qui jusqu'alors n'avait point d'enfants. Un jour, il veut voyager et se met en route, emmenant avec lui trois compagnons, un rémouleur, un forgeron et un menuisier. (La suite du récit montre que ces trois compagnons du prince sont des personnages aussi extraordinaires pour leur habileté que le menuisier et le tireur à l'arc du conte kamaonien qui précède.) Ils arrivent dans une ville complètement déserte, et entrent dans un palais également abandonné. Le rémouleur dit au prince qu'il se rappelle avoir entendu dire qu'un démon ne laisse personne s'établir dans cette ville : il vaudrait donc mieux aller plus loin. Mais le prince dit qu'il faut d'abord dîner, et que le rémouleur restera au palais pour préparer le repas, tandis que les autres feront un tour dans la ville. Quand le dîner va être prêt, arrive un petit personnage, armé de pied en cap, avec sabre et lance, et monté sur une souris brillamment caparaçonnée. « Donne-moi mon dîner, » dit-il au rémouleur, « ou je te pends à l'arbre le plus voisin. — Bah ! » dit le rémouleur ; « approche un peu, et je t'écrase entre deux doigts. » Aussitôt le nain se change en un terrible géant, qui pend, en effet, le rémouleur; mais, la branche ayant cassé, celui-ci en est quitte pour la peur. Quand ses camarades reviennent, il leur dit qu'il a eu un accès de fièvre. Même aventure arrive au forgeron, puis au menuisier. Quant au prince, il tue le démon d'un coup d'épée. Puis il écrit à tous les gens de la ville de revenir, et leur donne le rémouleur pour roi. Avant de continuer son voyage, il plante une tige d'orge et dit au rémouleur que, si elle vient à languir, ce sera signe qu'il lui est arrivé malheur à lui, le prince : alors il faudra venir à son secours. Le prince se remet en route en compagnie du forgeron et du menuisier, et parvient dans une seconde ville abandonnée où il leur arrive à peu près même chose que dans la précédente. Le prince établit le forgeron roi du pays et plante, là encore, une tige d'orge avant son départ; ce qu'il fait aussi avant de quitter une troisième ville, où il a marié le menuisier avec une princesse. Lui-même, après diverses aventures, épouse une belle princesse qui était gardée par un génie. Mais sa femme se laisse prendre aux paroles perfides d'une vieille, et elle révèle innocemment à celle-ci que la vie du prince est attachée à une certaine épée : si cette épée est brisée, il mourra. La vieille dérobe l'épée et la met dans un brasier ardent ; le prince meurt. Aussitôt les tiges d'orge se flétrissent chez les trois anciens compagnons du prince, qui se mettent sans tarder à sa recherche. Ils trouvent le corps du prince et, près de lui, l'épée brisée. Le forgeron en ramasse les débris et reforge l'épée ; le rémouleur lui rend son premier éclat, et le prince recouvre la vie. Alors c'est au tour du menuisier de se rendre utile au prince en lui ramenant sa femme, qui a été enlevée par la vieille. Il y parvient au moyen d'un palanquin qu'il construit et qui vole dans les airs.

On voit comme, dans ce conte indien, tout est logique et s'enchaîne bien : les compagnons du prince sont des personnages extraordinaires, mais par leur habileté, non par leur force, ce qui explique leur mésaventure avec le démon; et leurs dons merveilleux, loin d'être inutiles, servent à amener le dénouement.

Un autre conte oriental, qui offre, pour la marche générale du récit, beaucoup d'analogie avec ce conte indien, se rapproche davantage, sur certains points, des contes du type de Jean de l'Ours: c'est par leurs qualités physiques et non par leur habileté que les compagnons du héros sont extraordinaires; de plus, si l'épisode de la maison isolée fait défaut, nous trouvons la délivrance de trois jeunes filles, prisonnières de monstres. Voici ce conte, recueilli chez un peuple de l'extrême Orient, les Kariaines, qui habitent dans l'Indo-Chine, au milieu des montagnes du Pégu et de la Birmanie (Journal of the Asiatic Society of Bengal, t. XXXIV (1865), seconde partie, p. 225) : Par suite d'une malédiction du soleil contre sa mère, Ta-ywa est né aussi petit qu'une jujube. Il mange énormément et devient très fort. S'étant fabriqué un arc, il va à la fontaine où les enfants du soleil viennent à l'eau, les menace et leur ordonne d'aller dire à leur père de le faire plus grand. Le soleil envoie contre lui divers animaux, fait déborder les eaux, lance des rayons brûlants pour le faire périr. Peine inutile. Alors il le fait très grand. Les gens deviennent envieux de sa force et cherchent à se débarrasser de lui (comme dans le conte avare et dans les contes européens du type de l'Homme fort, déjà plus d'une fois mentionné). Voyant qu'on ne l'aime pas, il quitte le pays. Sur son chemin il rencontre Longues-Jambes « qui a dans ses cheveux un cotonnier dont l'ombre couvre six pays. » Ta-ywa lui raconte pourquoi il s'est mis à voyager. L'autre lui dit qu'il s'est trouvé dans le même cas : « Parce que mes jambes étaient longues, on ne m'aimait pas. » Et il se joint à Ta-ywa. Mêmes scènes avec d'autres personnages extraordinaires, Longs-Bras, Larges-Oreilles, etc. Mais il ne reste, en définitive, avec Ta-ywa que Longs-Bras et Longues-Jambes. Après avoir vaincu un personnage nommé Shie-oo, les trois compagnons arrivent dans une maison vide. « La place où Ta-ywa s'assit était au dessus de la tête d'une belle jeune fille qui était cachée dans une fente du plancher : elle se mit à le pincer. » Croyant que c'était un insecte qui l'avait mordu, Ta-ywa souleva le plancher et découvrit la jeune fille. Celle-ci leur dit: « Ah ! mes chers amis, comment êtes-vous venus ici ? Le grand aigle a mangé mon père et ma mère, mes frères et mes sœurs. Mes parents ont eu pitié de moi et m'ont cachée. Comment êtes-vous venus ici ? Le grand aigle va vous dévorer. » Ils lui disent de ne rien craindre, et Ta-ywa parvient à tuer l'aigle. Puis il plante deux herbes à haute tige et laisse dans la maison de l'aigle Longues-Jambes en lui disant : « Si les plantes se flétrissent, mets-toi vite à ma recherche. » Ta-ywa et Longs-Bras reprennent leur route et arrivent à une autre maison vide où ils trouvent dans une jarre une jeune fille et où Ta-ywa tue des tigres, maîtres de la maison. Il plante encore des herbes, et, laissant derrière lui Longs-Bras avec les recommandations qu'il a faites à Longues-Jambes, il se remet en chemin et arrive dans une troisième maison où se cache encore une jeune fille. Cette fois, ce sont trois gros serpents qu'il doit combattre. Il en tue deux, mais le troisième l'avale. Aussitôt les plantes se flétrissent : Longues-Jambes et Longs-Bras accourent à son aide, tuent le serpent et rendent la vie à Ta-ywa.

Nous avons fait remarquer que, dans la combinaison du thème des personnages extraordinaires avec le thème qui est proprement celui de Jean de l'Ours, la plus grande partie des aventures constituant le premier thème disparaît. Nous allons voir, dans un conte écossais (Campbell, no 16), unique, croyons-nous, en son genre, cette même combinaison se faire de la façon la plus ingénieuse, sans occasionner l'élimination d'aucun élément important de l'un ni de l'autre thème. — Le héros, fils d'une pauvre veuve, part avec trois seigneurs pour aller délivrer les trois filles d'un roi que trois géants ont emportées dans le monde inférieur. Il s'adjoint sur la route trois personnages extraordinaires : un « buveur », capable de boire toute une rivière; un «mangeur», dont la faim ne peut être assouvie ; un « écouteur », qui entend l'herbe pousser. Ce dernier, grâce à sa finesse d'ouïe, découvre où sont les princesses ; le fils de la veuve et les trois personnages extraordinaires se font descendre par les seigneurs dans le monde inférieur. Le premier des géants leur dit qu'ils n'auront pas les princesses avant d'avoir trouvé un homme capable de boire autant d'eau que lui. Le buveur tient si bien tête au géant, que celui-ci crève. Il en est de même du second géant, quand il veut se mesurer avec le mangeur. Le troisième géant donne les princesses, mais à condition que le fils de la veuve restera à son service pendant un an et un jour. On fait remonter les filles du roi, dont les seigneurs s'emparent. Le fils de la veuve sort du monde inférieur sur un aigle que le géant lui a donné. Suit son entrée comme compagnon chez un forgeron, et la commande, faite par les seigneurs, de trois couronnes pareilles à celles que les princesses portaient chez les géants. Le fils de la veuve appelle l'aigle au moyen d'un sifflet que celui-ci lui a donné, et l'envoie chercher ces couronnes dans le monde inférieur.

1) Cosquin utilise le mot "nègre" que j'ai remplacé par "homme noir".